赤沢自然休養林の他の記事はこちらから

|全体概要|トロッコ電車 赤沢森林鉄道|赤沢森林鉄道記念館|

|食事処とバーベキュウ|森林資料館|

森林資料館では、木曽五木のいわれや伊勢神宮御神木伐採の歴代の記録。林業の歴史や木曽に生息する生物なども展示しています。

この資料館を見学してから赤沢美林を散策すると、また見方が違って楽しめると思います。

森林資料館

9:00~16:00

入館無料

赤沢開園期間中は無休

[googlemap lat=”35.734390322042174″ lng=”137.6251208782196″ align=”undefined” width=”575px” height=”300px” zoom=”9″ type=”G_NORMAL_MAP”]35.73439,137.625121[/googlemap]

資料館には入口の橋を渡り戻ります

木曽福島駅との間をバスが運行されてます

森林資料館の館内

さほど広くはありませんが、木曽の林業に関する資料が沢山展示されています。

-

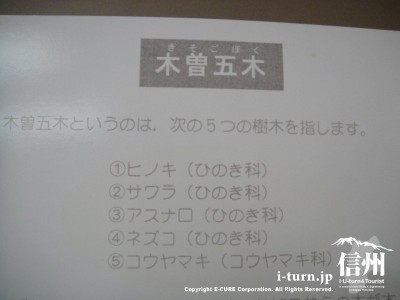

木曽五木というのは、次の5つの樹木を指します。

①ヒノキ(ひのき科)

②サワラ(ひのき科)

③アスナロ(ひのき科)

④ネズコ(ひのき科)

⑤コウヤマキ(コウヤマキ科)

-

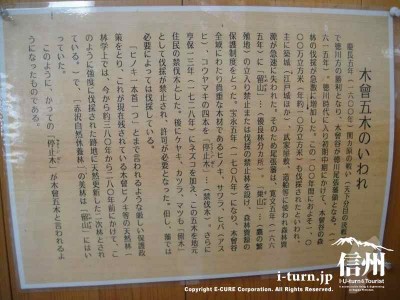

木曾五木のいわれ

慶長5年(1600年)関ヶ原の戦い)天下分目の決戦)で徳川方の勝利となり、木曾谷が徳川尾張藩領となる。(1615年)。徳川時代に入り初期中期にかけて、木曾谷の森林の伐採が急激に増加した。この100年におよそ、1000万立方米(年約10万立方米)も伐採されたといわれ、主に築城(江戸城ほか)、武家屋敷、造船等に使われ森林資源が急速に失われた。そのため尾張藩は、寛文5年(1665年)に「留山」…(優良林分カ所)。「巣山」…(鷹の繁殖地)の立入り禁止または伐採の禁止林を設け、森林資源の保護精度をとった。宝永5年(1708年)になり、木曾谷全域にわたり貴重な木材であるヒノキ、サワラ、ヒバ(アスヒ)、コウヤマキの4本を「停止木」…(禁伐材)。さらに、亨保13年(1728年)にネズコを加え、この五木を地元住民の禁止木とした。後にケヤキ、カツラ、マツも「留木」として伐採が禁止され、許可が必要となった。但し、藩では必要によっては伐採している。

「ヒノキ一本首一つ」とまで言われるような厳しい保護政策をとり、これが現在残されている木曾ヒノキ等の天然林(林学上では、今から約380年から280年前にかけて、このように強度に伐採された跡地に天然更新した二次林とされている。)で、(赤沢自然休養林)美林は「留山」にはいっていた。

このように、かつての「停止木」が木曾五木と言われるようになったものである。

-

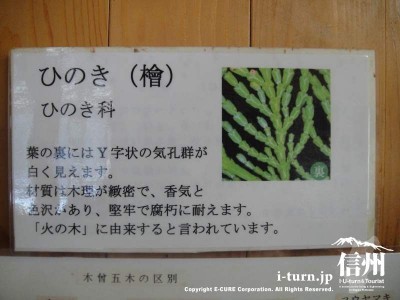

ひのき(檜)

ひのき科

葉の裏にはY字状の気孔群が白く見えます。

材質は木理が緻密で、香気と色沢があり、堅牢で腐朽に耐えます。「火の木」に由来すると言われています。

-

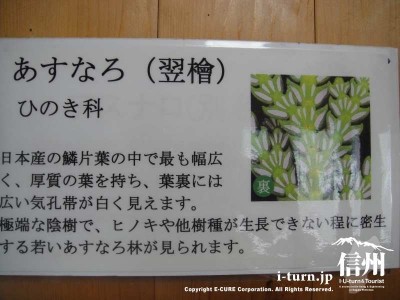

あるなろ(翌檜)

ひのき科

日本産の鱗片葉の中で最も幅広く、厚質の葉を持ち、葉裏には広い気孔帯が白く見えます。

極端な陰樹で、ヒノキや他樹種が生長できない程に密生する若いあすなろ林が見られます。

-

さわら(椹)

ひのき科

ひのきに似ていますが鱗片状の小さな葉は先が尖り、葉裏の白い気孔群はX字状に見えます。

沢筋や窪地に生息する傾向があります。

-

こうやまき(高野槙)

こうやまき科

乾燥地に生息し、尾根筋、表土の浅い岩石地等に多く見られます。赤沢では自生の個体が極めて少なくほとんど見られません。日本特産の一属一種です。

-

ねずこ(鼠子)

ひのき科

葉の裏には目立った気孔群は見られません。

材は木曽五木の中で最も黒く、下駄・民芸品等に利用されます。黒部峡谷に多く見られることからクロベともいいます。

-

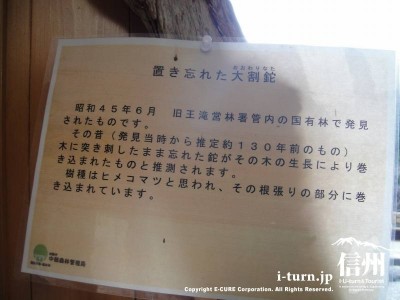

置き忘れた大割鉈

昭和45年6月 旧大滝営林署管内の国有林で発見されたものです。その昔(発見当時から推定約130年前のもの)

木に突き刺したまま忘れた鉈がその木の生長により巻き込まれたものと推測されます。

樹種はヒメコマツと思われ、その根張りの部分に巻き込まれています。

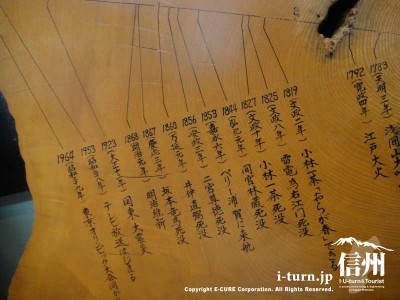

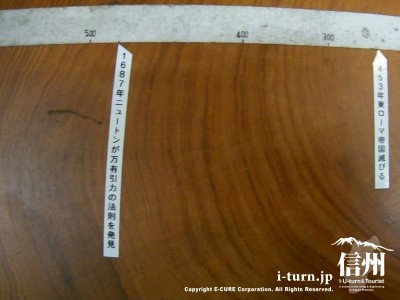

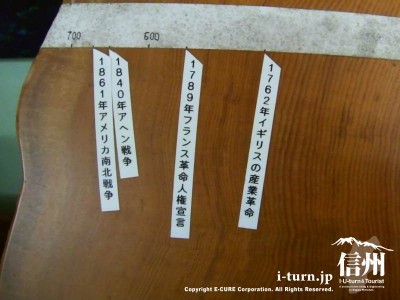

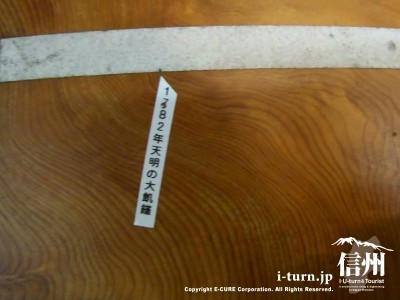

1800年代などかなり最近の話題になってしまいます

なんだか、教科書の世界の歴史が身近に感じられますね。

それだけ、少しずつ大きくなっていく樹木はやはり大切にしなければいけないと実感します。

何百年にもわたって永く営んできた赤沢美林の歴史を感じられる資料館です。私たちが生まれるずっと前からこの地に根をおろしているこの森の歴史を一度見てみると良いと思います。

赤沢自然休養林の他の記事はこちらから

|全体概要|トロッコ電車 赤沢森林鉄道|赤沢森林鉄道記念館|

|食事処とバーベキュウ|森林資料館|

コメント

[…] |食事処とバーベキュウ|森林資料館| 赤沢自然休養林での食事関係のご紹介です。 […]

[…] 赤沢自然休養林|伊勢神宮に使われるヒノキを切り出す森林の資料館|木曽郡上松町 […]