館内では、北アルプスの自然と登山の歴史に関する資料を数多く展示しています。

また、3階からは雄大な北アルプスと大町市街を一望できます。

1階はホール・特別展示室・主に登山の歴史を紹介する展示室、喫茶と売店「こまくさ」があります。

2階は北アルプスの生い立ち・生態系の展示室。

3階は展望室になっています。

住所:長野県大町市大町神栄町8056−1

電話:0261-22-0211

開館時間:午前9時~午後5時

休館日:月曜日、祝日の翌日、年末年始 7・8月は無休

※月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館

入館料:大人400円、高校生300円、小・中学生200円

[googlemap lat=”36.505910769663984″ lng=”137.87009239196777″ align=”undefined” width=”575px” height=”300px” zoom=”14″ type=”G_NORMAL_MAP”]長野県大町市[/googlemap]

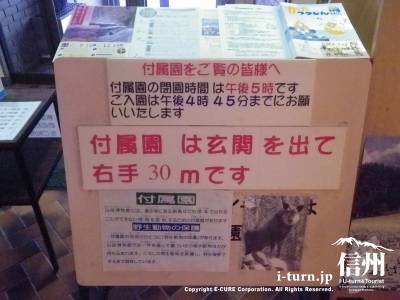

シンボルのカモシカがこんなところにも・・

ここで入館料を支払うと、パンフレットと山岳展望図がもらえます。

売店と喫茶「こまくさ」

手作り感いっぱいの、展望のいい和めるスペースです。

え?こんなものも・・と売店だけでも楽しめますが、それはまたの機会に。

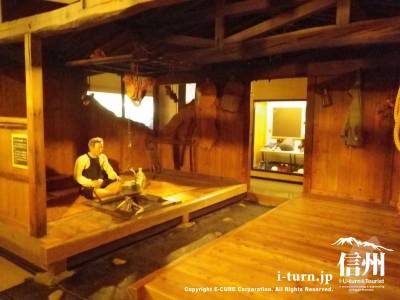

こちらが常設コーナーです。

北アルプスの登山の歴史について山麓の民具や登山の道具・装備を中心に時代を追って紹介しています。

山道具もどんどん進化しているのがよくわかります。

・・というか、昔の人はすごい・・と思い知らされます。

エベレスト周辺地形の模型、ヒマラヤやヨーロッパアルプスなど日本人の海外登山も紹介されてます。

「遭難史」からも目をそらすことはできません。

井上靖の小説「氷壁」のモデルとなった、切れたナイロンザイルも展示してあります。

手作りアンケート箱。

いたるところに学芸員さんの、生き物や、博物館への「愛情」が窺えます。

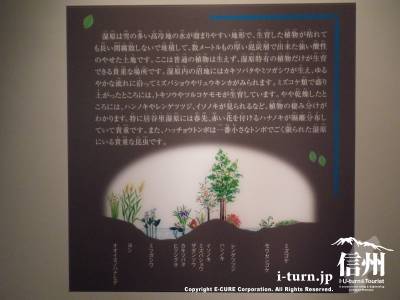

上がってすぐのところに「北アルプスのかたち」が展示されてます。

最初に目があってしまいました。

ここで展示してある剥製はすべて、野山や路上で事故や病気で死んでしまった動物たちを、資料として活用するため、許可を得て甦らせたものです。

奥はゆったりとしたソファーもあるライブラリーになっています。

天然記念物「ライチョウ」の食べ物がわかりやすく展示されています。

子供目線に置かれていて、わかりやすく、たのしいです。

ライチョウは冬は雪と同じ白の冬毛になります。

飛ばしてる・・

こちらも天然記念物二ホンカモシカです。

ホントよくこうして角をスリスリしてます。

ホント作ってる人の愛情感じます。

100円の望遠鏡もあります。

残雪と岩肌がおりなす雪形についても詳しい案内があります。

木彫りのオブジェが館内には多数ありました。

奥にエレベーターがあり下に降りれます。

1階まで下りてきました。

山岳博物館の歴代ポスターも展示されてます。

カッコイイです。

フリーペーパーのコーナーもあります。

野鳥の会や博物館関連です。

博物館では、常設展示の他に、企画展・特別展の開催や自然観察会、山博おもしろミニゼミなどのイベントが年間を通して行われています。

ときおり、学芸員の方の解説付きの展示会などもありますが、素朴な手作り感と愛情にいつも好感を持てます。