松本市里山辺地区の千鹿頭山の上にある神社です。

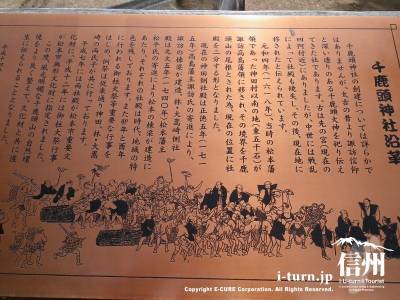

この地区の産土神ですが、諏訪信仰のその社名が示す通り、御頭祭に供される鹿を用意する、狩猟の神を祀る神社であったと言われています。

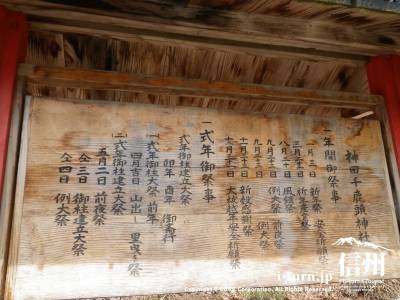

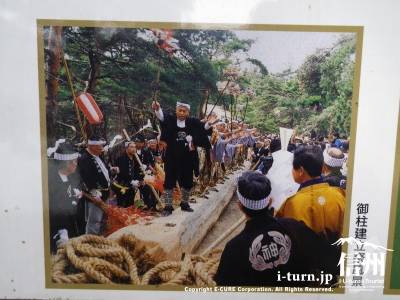

現在も、 諏訪大社と同じく、神木を建てる御柱大祭が行なわれています。

とても静かで見晴らしもよく、地元の方々の散策コース、またはデートスポットにもなっているようです。

住所:松本市神田1丁目

[googlemap lat=”36.22138″ lng=”137.988308″ align=”undefined” width=”575px” height=”300px” zoom=”14″ type=”G_NORMAL_MAP”]長野県松本市神田[/googlemap]

千鹿頭神社のある神田地区は、近世のはじめまで松本藩領でしたが、元和4年(1618)からはこの神社のある千鹿頭山の尾根から南側が高島藩領、北が松本藩領となり、尾根が両藩領の境となったそうです。

そこで、それまでは一社であった社殿が現在のように、藩境に各藩ごとの二つの本殿を並立することになったといわれています。

こんもりした山に近づいてくると、火の用心の旗が目印の防火水槽があります。

山を挟んで、右にも左にも鳥居があり、どちらからでも頂上の本殿へ行けます。

今回は高い棒が2本立っている方へ廻ってみましょう。

目が覚めるような鮮やかさです。

新緑の頃は映えるでしょうね。

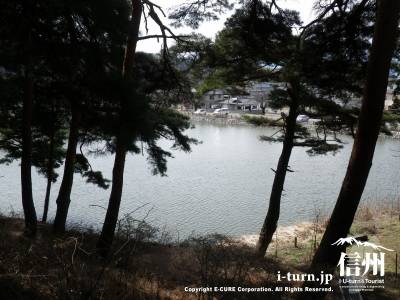

右手には 灌漑用の千鹿頭池があります。

カモがのどかに泳いでます。

池の周りの散策コースもあります。

山全体が松に囲まれている感じです。

ツツジも名所だそうです。

斜面には松ぼっくりがたくさんおちています。

松ぼっくりのそばには、芽を出した幼木が。

斜面も上のほうは、幹がねじれています。

意外に風が強い場所なのでしょうか。

手前の拝殿と奥の拝殿は、屋根一つとって見ても全く違います。

造られた時期だけでなく、高島藩領と松本藩領の匠の技も違ったのでしょう。

拝殿も各藩、前後に、二つある、極めて特異な形態だそうです。

いろんな人間ドラマがあったことでしょうね。

こちらがそれぞれの藩の本殿。

真ん中に立っているのは、御柱でなく、電柱です。

本殿の形式は、一間社流造(いっけんしゃながれづくり)というそうです。

本殿も似ているようで、まったく違い、左の本殿には屋根にこんな彫り物もありました。

標識まで戻り、今度は、アスファルトの坂を下りて、来た道とは反対の鳥居に出たいと思います。

一気に下れます。朱色の鳥居とは対照的な鳥居が見えてきました。

遠くから見た千鹿頭神社です。

松林の中にあるのがはっきりわかります。

小高い丘のような山の中には、散歩されている方、お参りの方、孫を連れたお年寄りもいました。

まわりの畔道からも山々や空が望めて、静かでのんびりした空気の中で、リフレッシュできました。

御柱の時期は空気が一変するのでしょうね。