拾ヶ堰(じっかせぎ)の「じてんしゃひろば」は、安曇野の定番ビューポイント。

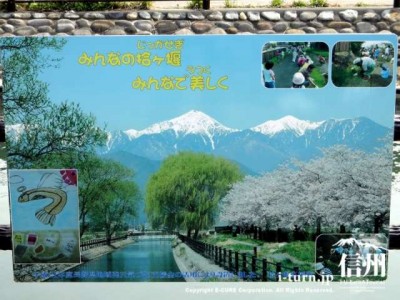

桜満開の快晴の日には、安曇野らしい美しい風景が広がります。

拾ヶ堰は、安曇野を流れる灌漑用に作られた用水路(堰)である。正式名称は、拾ヶ村組合堰。この堰は、奈良井川(松本市島内)から取水し、梓川を横断し、更に大屈曲しながら、烏川(安曇野市穂高)に至る約15kmの用水路で、安曇野における最も大規模な用水路である。疏水百選にも選ばれている。

~Wikipediaより~

[googlemap lat=”36.28674062370455″ lng=”137.89961010217667″ align=”undefined” width=”575px” height=”300px” zoom=”14″ type=”G_NORMAL_MAP”]36.286741,137.89961[/googlemap]

拾ヶ堰の河畔にはサイクリングロードが整備されています。

赤い線の所が「あづみ野やまびこ自転車道」

(クリックすると、少し拡大して見れます)

南部公園の近くにある自転車道の標識

ここが自転車道!!とわかりやすくなっています。

松本(豊科)側からサイクリングをするなら、南部公園に車を停めていくと便利です。

トイレもあるので一石二鳥☆

安曇野やまびこ自転車道は、安曇野から塩尻までを結ぶ自転車道として1982年から着手された事業です。

現在では穂高~豊科までがほぼ完成し、全て完成すれば、全長40.6キロのサイクリングロードになります。

南部公園の近くの拾ヶ堰沿いの桜

電線がいっぱい写りこんでしまって・・・それだけが残念ですが、

ちょうど満開の時期はとてもきれい☆

自転車道の途中にある休憩ポイント「じてんしゃひろば」

ここからの風景がスゴイんです。

もちろん車でも行けます。ただ、道が狭くわかりにくい場所かも。。。

駐車スペースもあまりありません。

桜の季節は混むので強引に駐車しちゃいます。

平成橋側にある自転車小屋

自転車ごと雨宿りもOKな、憩いの場です。

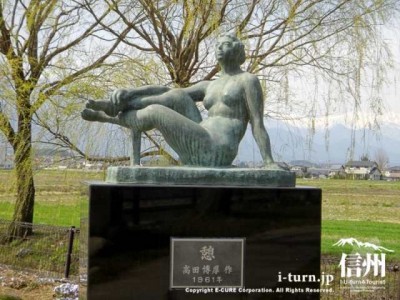

普段はそれほど人をみかけない広場ですが、春は桜を見にくる人でにぎわいます。

安曇野を代表するビューポイントのひとつだと思います。

この日は天気も良く、常念がきれいに見えました。

だいたい常念岳をバックにした写真を撮るのですが、振り返ってみますと・・・

同じ橋の上からの写真ですが、全然違う風景です。

きっちりと整備された堰の遠くには東山が見えます。

テーブルとベンチもいくつかあり、そこでお花見する人の姿も見られました。

おすすめビューポイントのカメラ台

三脚なしでも良い写真が撮れる、親切なカメラ台。

5枚上の写真がここから撮ったものです。

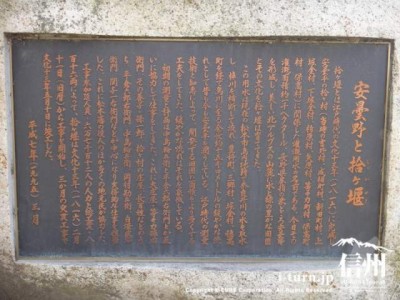

安曇野と拾ヶ堰

拾ヶ堰とは江戸時代の文化十三年(一八一六)に完成し安曇野平の拾ヶ村(当時の吉野村、成相町村、新田町村、上堀金村、下堀金村、柏原村、矢原村、等々力町村、保高町村、保高村)に関係した灌漑用水の名前である。今日その灌漑面積約一千ヘクタール、長野県屈指の米どころ安曇野を形成し、美しい北アルプスの山麓に水と緑の豊かな田園とその文化を拾ヶ堰は育ててきた。

この用水は現在の松本市島内地籍で奈良井川の水を取水し、梓川を横断して流れ、豊科町、三郷村、堀金村、穂高町を経て烏川に至る全長約十五キロメートルの緩やかな流れとして昔も今も安曇平を潤している。江戸時代の測量技術と知恵によって、開発する田園の面積をより多くする工夫をしてきた。緩やかな流れはそれを象徴している。

初期の測量と計画は中島輪兵衛と平倉六郎右衛門とが互いに協力して仕事をしてきた。これに大庄屋、長百姓などのうち平倉六郎右衛門、中島輪兵衛、岡村勘兵衛、白澤民右衛門、関与一右衛門などが中心になり実務的な仕事を担当した。これに松本藩の役人のほか多くの地元民が協力した。

工事参加延人員・六万七千百十二人の人力と総工費・八百十六両によって、拾ヶ堰は文化十三年(一八一六)二月十一日(旧暦)から工事を開始し、三か月の突貫工事で文化十三年五月十日に竣工した。平成七年(一九九五)三月

「みんなの拾ヶ堰 みんなで美しく」というポスター

この写真は申し分ない写り方です。

じてんしゃひろばは、宮じり橋まで。

そこから先はサイクリングロードが続きます。