長野県松本市清水にある槻井泉(つきいずみ)神社の湧水。

松本城の東に位置する湧水です。ここの地名「清水」も、古来からこんこんと湧き出すこの湧水に由来するそうです。

樹齢300年といわれるケヤキは松本市の天然記念物に指定されています。

江戸時代の水野氏の頃は、この水を使って染色や製紙産業を行っていたのだそうです。

住所:松本市清水1-2

[googlemap lat=”36.236103″ lng=”137.978822″ align=”undefined” width=”575px” height=”300px” zoom=”14″ type=”G_NORMAL_MAP”]長野県松本市清水1丁目2[/googlemap]

女鳥羽川を上流に向かって歩き、自然に曲がる昔ながらの道、清水橋を渡ると、向こうに大きな気が見えます。

ちなみに車は橋からは直進できません。一方通行です。

こちらが市の文化財にもなっているケヤキ。

4月で春芽の時期、赤くなっています。

道祖神の前には座る場所もあります。

拝みに来る方も多いのでしょうか。

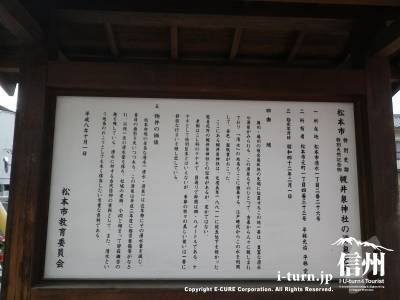

美津波廼女命(みずはのめのみこと)、御井神(みいのかみ)、鳴雷神(なるいかづちのかみ)を祭神とするそうです。

長野県には他に塩尻市洗馬などにも槻井泉という名前の神社があります。

こちらが全体像。

鳥居の奥にご神体、左に湧水、右にケヤキです。

二層になってこんこんと流れる音を聴いているだけでも心洗われます。

橋の反対側にはベンチもあります。

この日も近所の方々か、井戸端会議行われていました。

草木も砂利もとてもきれいに手が入れられていて、長年地元の人々から大事にされ続けてきた場所だとわかります。