松本市南西部にあたる中山(弘法山、標高650m)にある弘法山古墳をご紹介します。

JR南松本駅から徒歩約15分松本市並柳の小高い丘にあります。

規模 全長66メートル・築造年代 3世紀末~4世紀初頭(東日本最古級の前方後方墳)・被葬者 不明・出土品 四獣鏡、鉄剣、勾玉など・史跡指定 昭和51年(1976年)国指定。

出土されたものは松本市中山の松本市立考古博物館に展示されています。

春には古墳復元を記念して山全体に植樹された数千本の桜が麓から上に向かって咲きそろいピンク色に染まります。その頃は花見客で賑わいます。頂上はとても見晴らしが良く、松本平やアルプスが見渡せる場所でもあります。

長野県松本市並柳2丁目12−13

[googlemap lat=”36.21286569954948″ lng=”137.98303484916687″ width=”575px” height=”300px” zoom=”13″ type=”G_NORMAL_MAP”]36.212866,137.983035[/googlemap]

南松本の出川橋から

中央に白っぽくコブが2つ見えるのが古墳跡です。

近くからアップの頂上

弘法山頂上です。手前は桜の樹が覆ってます。

北側から

弘法山全景です。お椀を伏せたようなこんもりとした丘になってます。

弘法山の北側から登ります

小春日和の日に撮影したのですが一輪の桜が出迎えてくれました。種類は何でしょう。これから咲きそうな蕾もついていました。気持ちも晴れやかになりましたので頂上をめざします。

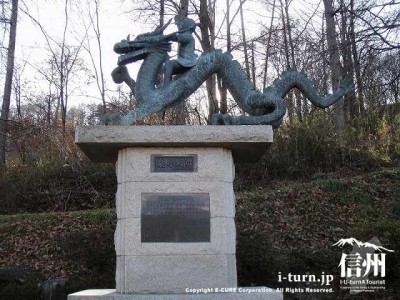

泉小太郎像

日本の民話の中で松本・安曇地方に語り伝えられている開拓、治水の伝説の主人公の像。

北側の登り口

この時期は落ち葉などすっかり綺麗にかたづけられて清清としています。枯葉の匂いもします。

弘法山古墳への道

たて看板、標識がありゆったりとした道を登ります。

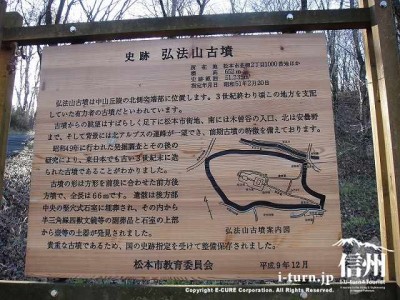

史跡案内板

貴重な古墳であるため、国の史跡指定を受けて整備保存されました、と書かれています。

桜の樹林

この様に山全体に桜が植樹されています。静かすぎて寂しい感じもしますが太古を偲ぶにはこんな日がぴったりでした。

途中の標識

あずまや方面は下りになり車で来られた方の入り口になります。弘法山古墳方面にすすんでいきます。

頂上付近

ゆっくり歩いて10分位で頂上です。標識に前方部・後方部とありますのでまず、前方部に行ってみます。

古墳後方部から見た景色

どこまでも桜の樹が続いてます。向こう側の山は別の山です。

頂上から

頂上古墳から撮影です。水平線のようになってますが、手前の石が弘法山古墳の埋葬施設です。松本市内、北アルプス、とこんな感じで景色を楽しめます。

晴れた日には最高の場所になります。

西側から

南松本方面です。手前も桜の樹です。お天気が良ければ上高地方面、乗鞍岳も見えます。

東側から

田畑が広がり東山が見えます。この角度からは見えませんがその後ろには美ヶ原があります。

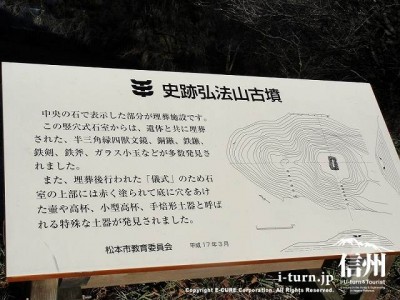

頂上の古墳案内板

頂上にあります。古墳の方角が示されています。また次の様な事が書いてありました。

中央の石で表示した部分が埋葬施設です。この竪穴式石室からは、遺体と共に埋葬された、半三角縁四獣文鏡、銅けん、鉄けん、鉄斧、ガラス小玉などが多数発見されました。また、埋葬後行われた「儀式」のため石室の上部には赤く塗られて底に穴

をあけた壷や高杯、小型高杯、手焙形土器と呼ばれる特殊な土器が発見されました。

古墳前方から

ここが一番前方になります。頂上より少し下がった場所です。

見晴らしの良い場所です。

桜樹林

今の時期は殺風景ですが、桜が咲く時期はそれは見事ですよ。

今年は是非、弘法山に足をはこんでみてください。

古墳の案内板

かたち、大きさ、つくられた時期、埋葬施設の案内です。

あずまや

一休みできる、あずまやです。近くの桜の樹には「そめいよしの」と木の看板がついていました。

あずまやアップ

景観とマッチした木の造りのあずまやです。お弁当を持ってきてゆっくりとできる空間ですね。

地名変更の碑

旧地名(松本市出川字丸山1000番地)新地名(松本市並柳2丁目1000番地)平成16年3月吉日ときざまれています。

駐車場

お車で来られた方はこちらに車を置いてから登りましょう。

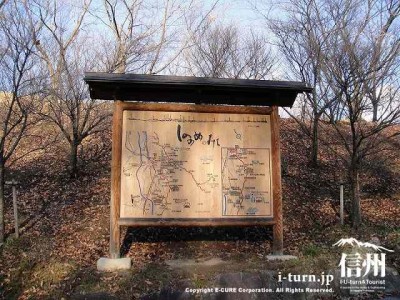

しののめのみち看板

この地が「しののめのみち」沿いにあります。

南側入口標示

古墳の案内板と入口がわかりやすく整備されてます。

石の看板と標識

石に弘法山古墳と刻まれています。この場所から出土された石なのでしょうか?

南側登り

駐車場側からの登り口はこんな感じです。ゆるやかな登りですので小さな子供さん連れでも大丈夫ですよ。

考古博物館への信号

弘法山古墳から南に車で3~4分ぐらいのところです。

中山小学校前の信号を右折です。

松本市立考古博物館

こちらに県宝指定を受けた弘法山古墳の鏡や玉などの出土品が、また全国屈指の出土量となったエリ遺跡の土製耳飾は特に注目されるようです。

博物館入り口

博物館入り口には古代の住居などが復元されています。

縄文時代の家

炉のある家です。土間の部分が低く掘られていて炉のある家との紹介です。中には入れませんでしたが暖かそうな感じがしました。

石囲い炉

縄文中期(4000年~5000年くらい前)の炉です。

本来は竪穴住居の中央に設置され煮炊きをしたり暖をとったりする施設として使われていました。これらも出土されたもののようです。