龍岡城は、長野県佐久市にある近代城郭跡で、昔は龍岡藩の藩庁が置かれていた場所です。

築城時の堀仕様が稜堡式築城法を使ったため、いわゆる函館と同じ、五稜郭となりました。

函館五稜郭址が四年前完成しており、日本の城址でただ二つの貴重な洋式城郭となっています。

国指定の史跡で、現在城跡には佐久市立田口小学校があります。

五稜郭の堀の内部には神社もありお参りをすることもできます。

住所:長野県佐久市田口2981

電話:0267-82-0230

[googlemap lat=”36.19590612769248″ lng=”138.50146293640137″ align=”undefined” width=”575px” height=”300px” zoom=”13″ type=”G_NORMAL_MAP”]長野県佐久市田口2981[/googlemap]

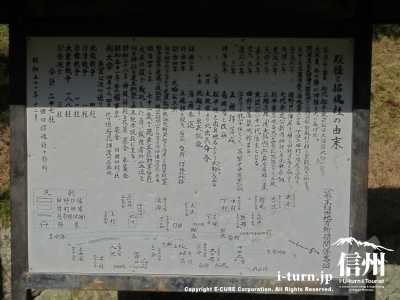

龍岡城五稜郭の看板

日本に二つ龍岡城五稜郭。

函館と佐久にしかないという訳です。

五稜郭の堀

キレイな石垣が残っています。

堀には桜が植えられており春には桜の名所となるそうです。

龍岡城五稜郭の大手門

メインの入口は橋がかけられています。

ここで記念写真を撮っている方がいました。

大給 恒(おぎゅう ゆずる)は、三河奥殿藩の第8代藩主。のちに信濃田野口藩(竜岡藩)の藩主。奥殿藩大給松平家10代。江戸幕府の老中、若年寄。明治時代の政治家・伯爵。日本赤十字社の創設者の一人として知られる。旧名は松平 乗謨(まつだいら のりかた)。Wikipediaより

しかし読めない・・・

昭和九年に文部省によって掲げられたもので、これ自体が歴史になってしまいそうです。

説明書き

この五稜郭は幕末の動乱の時期に作られたということです。

坂本竜馬が死亡した、慶応三年に竣工されているので最近と言えば最近の感じもします。

ちなみに総工費4万円ということです。

五稜郭の平面図

右上のブルーの無い場所は現在、堀として水の無い部分です。

城跡は佐久市立田口小学校です。

大手門から入ると、グランド側に出ます。

堀のある小学校とはある意味、安全な気がします。

これは、小学校卒業生の贈り物

昭和44年の卒業生で、標高と緯度経度が示してありました。

殿様と招魂社の由来について

非常に難しい内容が書かれました、由来なのか沿革なのか難しいです。

ぜひ、現地でご覧になってください。

拝殿の内部

神社自体は無人ですが、かなり片付いており、普段から使われている感じがします。

トイレ

花見の時期は賑わいそうですね。

普段は使われていない感じです。

現在は堀の一部は道路

堀のなくなった部分も石垣を直してました。

日本で2つしかない五稜郭です、「函館まで行けない」「函館出身だ!」というはぜひ佐久の五稜郭を見学してみてください。